根据考生回忆,2025年浙江中考作文题以歌德诗歌《守望者之歌》为引,要求从以下三题中任选其一创作:

1. 眺望和凝思

2. 远近起伏都是歌

3. 宇宙深处的一束光

要求:题目自拟,文体自选(诗歌除外),不少于500字,不得泄露个人信息。

核心关系:理想(远方)与现实(当下)的平衡。

高分立意方向:

结构示例:

开头:写景引入(例:西湖边远望雷峰塔的轮廓,低头见荷叶露珠滚动)。

中段:学篆刻时急于求成导致失败(凝思不足),师父教导"刀下留痕如人生留白"(眺望艺术境界)。

结尾:刻刀在石料上的深浅,原是远眺与近观的对话。

核心关系:将生活波折转化为积极的生命韵律。

高分立意方向:

关键细节建议:

用声音意象贯穿全文(如:山风、喘息声、掌声),将"起伏"具象为听觉的"歌"。

核心象征:希望、信念、文明指引。

高分立意方向:

避免空洞:

例:不直接赞颂"航天精神",而写自己组装卫星模型屡次失败后,用镜面反射阳光照亮零件卡槽的瞬间——微光即解决问题的巧思。

基于浙江卷历年要求:

| 维度 | 高分特征 | 低分陷阱 |

|---|---|---|

| 立意 | 辩证思维,由实入虚,文化/成长双线索 | 空泛议论,无个人体验 |

| 选材 | 地域元素(如青瓷、西湖)、新颖转折(如失败中发现微光) | 套路化(考试/跑步) |

| 语言 | 善用通感(如将光写为"触手温凉")、地域意象诗意化 | 堆砌辞藻,缺乏真情 |

| 结构 | 双线索交织(例:爬山过程+心路起伏) | 平铺直叙,无层次 |

2025年浙江中考作文题以诗性外壳包裹成长内核,要求考生在"眺望-凝思""远近-起伏""宇宙-微光"的辩证关系中,找到个人经历与文化精神的共鸣点。未来备考需深耕"生活细节的哲学升华"能力,让传统与时代在笔端自然交融。

© 2025 浙江省中考语文教研组 | 资料整理与解读

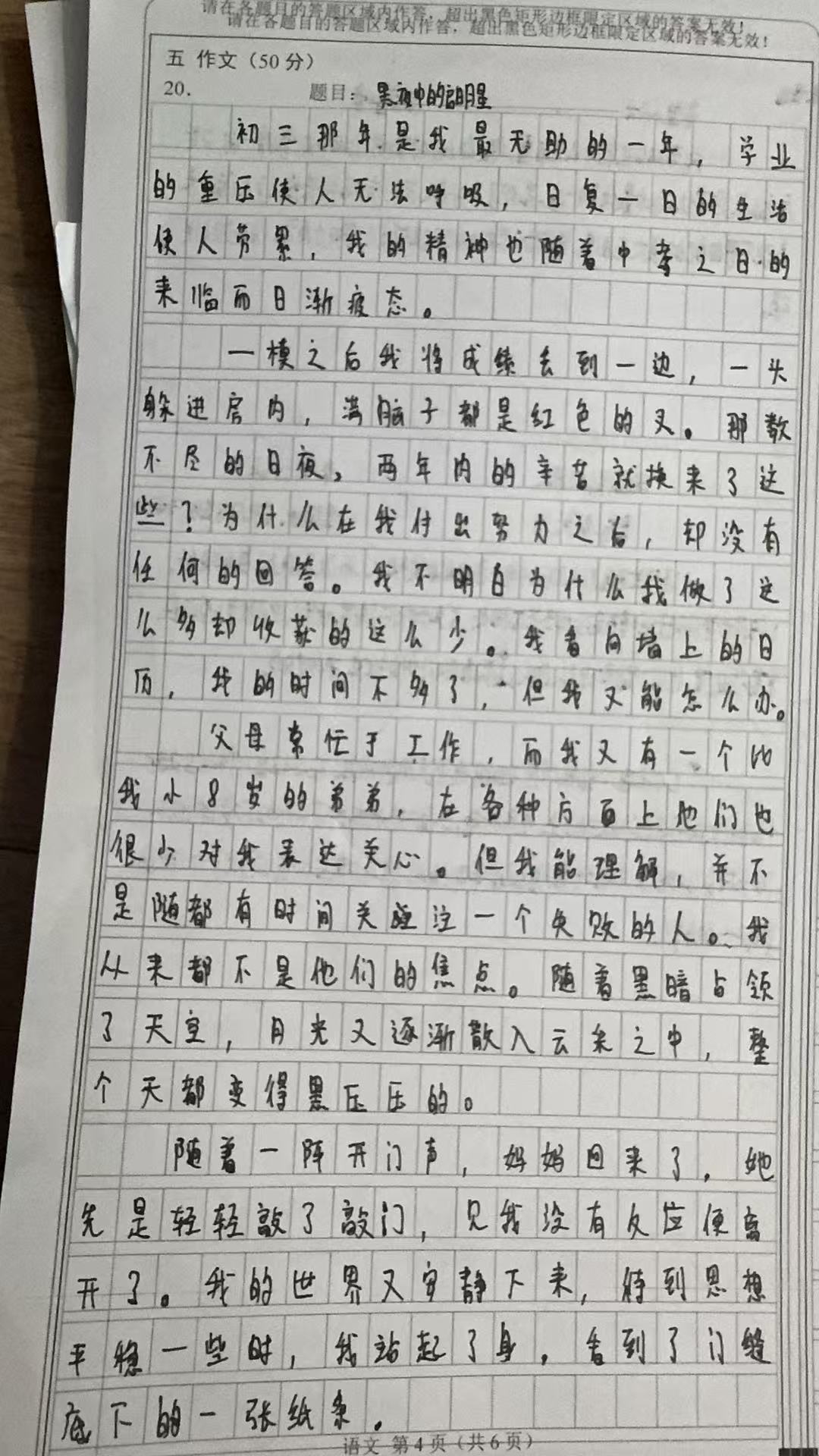

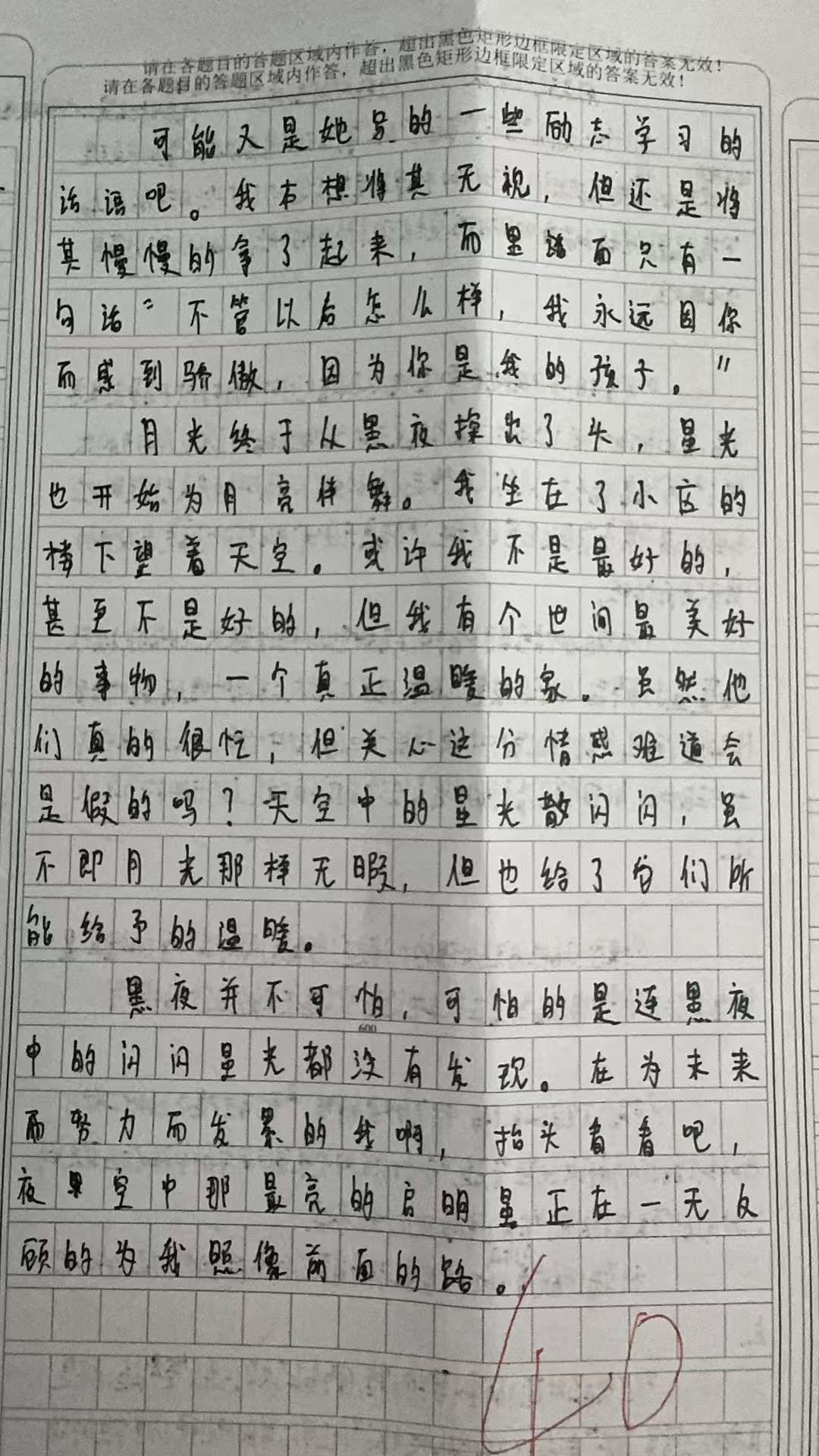

春晖中复学生范文,仅供参考(中考前两周,刚好和学生们讲到这边作文):

范文1: 黑夜中的那束星光

初三那年,我仿佛被困在永夜之中。学业的重压如同厚重的云层,遮蔽了所有的光芒。一模考试后,我将试卷揉成一团,躲进房间的角落。那些红色的叉号像是一道道伤口,刺痛着我的眼睛。三年来的挑灯夜战,换来的竟是这样的结果?我盯着墙上的日历,数字一天天减少,焦虑却与日俱增。

父母总是忙于工作和照顾年幼的弟弟,我像是一个被遗忘的存在。那天夜里,我独自坐在窗前,看着月光被乌云吞噬,整个世界陷入黑暗。突然,一阵轻微的敲门声打破了寂静。母亲见我没有回应,悄悄离开了。当我平静下来,发现门缝下塞着一张纸条:"孩子,无论结果如何,你永远是我的骄傲。"

那张纸条就像黑夜中的那束星光,照亮了我迷茫的心。我开始明白,家人的爱或许不常挂在嘴边,但始终如星光般默默守护。我重新翻开课本,这一次不是为了证明什么,而是为了不辜负这份无声的期待。每当我想要放弃时,就会想起那张纸条带给我的温暖。

中考那天清晨,我在书桌上又发现了一张纸条:"相信自己,你是最亮的星。"走出考场时,夕阳的余晖洒满天空。回首那段岁月,方知"宝剑锋从磨砺出"的真谛。正如王维"行到水穷处,坐看云起时"的豁达,人生绝境处往往别有洞天。母亲的纸条,是"柳暗花明又一村"的转机;夜空的星辰,是"天生我材必有用"的启示。文末以冰心先生语作结:"爱在左,同情在右,走在生命路的两旁,随时撒种,随时开花。"

黑夜之所以不可怕,正因为有来之宇宙深处的那束星光的守望。生命中的黑暗时刻,家人的爱也像宇宙深处的那束星光,给与我方向与指引,让我备受鼓舞,给我勇气与力量。

文明传承是宇宙深处的那束光一直照亮我

在时代的浪潮里,科技与传统的碰撞从不是非此即彼的对立,而是交织成璀璨的星火,照亮未知的前路。那些迸发的灵感与创造,化作一束束光,在我成长的路上投下指引的亮斑,让我看见文明传承与创新突破的无限可能。沧海变迁,时光荏苒,文明传承是宇宙深处的那束光,熠熠发光,香火绵绵。

敦煌研究院的数字化工程,是宇宙深处的第一束光,照亮我文化认知。莫高窟的千年壁画曾因岁月侵蚀而斑驳,当数字技术与传统艺术相遇,三维重建、虚拟漫游技术让褪色的飞天重新在屏幕上翩跹起舞。我第一次通过VR眼镜“走进”洞窟时,仿佛触碰到历史的温度——科技以温柔的方式保护文化遗产,也让跨越千里的人们得以共赏瑰宝。这让我明白,传统并非尘封的标本,当它与科技结合,便能突破时空限制,焕发新的生机。在学习历史与艺术时,我不再满足于书本上的文字,而是尝试通过数字资源探寻背后的故事,用更立体的视角理解文化的厚度。

故宫博物院推出的文创数字产品,是宇宙深处的第二束光,点燃我创新思维的火焰。“数字故宫”APP将建筑、文物变成可互动的虚拟场景,《千里江山图》数字长卷通过动态光影让青绿山水“活”了起来。记得看到孩童们戴着AR眼镜,在屏幕上拆解古建筑榫卯结构时,我忽然意识到:科技不仅能守护传统,更能让古老智慧以年轻人喜爱的方式重生。这启发我在学习中打破学科壁垒——当数学模型分析传统诗词的韵律规律,当编程技术复刻失传的传统工艺,那些看似不相干的领域竟能碰撞出奇妙的火花。我开始尝试用新工具探索旧知识,在科技与传统的跨界中寻找独特的学习乐趣。

非遗技艺与3D打印的结合,是宇宙深处的第三束光,更是一束穿透迷雾的强光,指引我思考未来的方向。苏绣大师与材料科学家合作,用纳米级丝线结合3D打印骨架制作立体绣品;传统榫卯结构被拆解成数字模型,通过3D打印快速成型,让古老技艺焕发新生。这些突破让我明白,传承不是简单的复制,而是要用创新的思维赋予传统新的生命力。在参与学校科创项目时,我和团队尝试将AI算法融入传统戏曲唱腔分析,用数据解构“字正腔圆”的奥秘,最终完成了一个能辅助戏曲学习的智能程序。那一刻,我真正体会到科技与传统碰撞带来的力量——它不仅是技术的升级,更是文明的接力。

科技与传统的碰撞,恰似是宇宙深处的一束束光,像暗夜中的星火,照亮了我对文化、创新与未来的认知。这些闪耀的光芒让我懂得,在时代的变革中,既要做传统文化的守护者,也要成为科技创新的追光者。它们引领我在学习的道路上不断探索,以开放的姿态拥抱多元,在传承与突破中寻找属于自己的宇宙深处的那束光。